- Raspberry Pi 3 Model B × 1

- 40Pinフラットリボンケーブル

- 40Pin T型GPIO拡張ボード

- ブレットボード × 1

- UDA1334A搭載 I2S ステレオDACモジュール × 1(ピンヘッダー込)

- 3.5mmイヤホンジャックアダプター × 2

- マルチメディアスピーカー(セリア) × 2

- ジャンプワイヤー(オス/オス) × 11

売り上げランキング: 10,610

売り上げランキング: 127,643

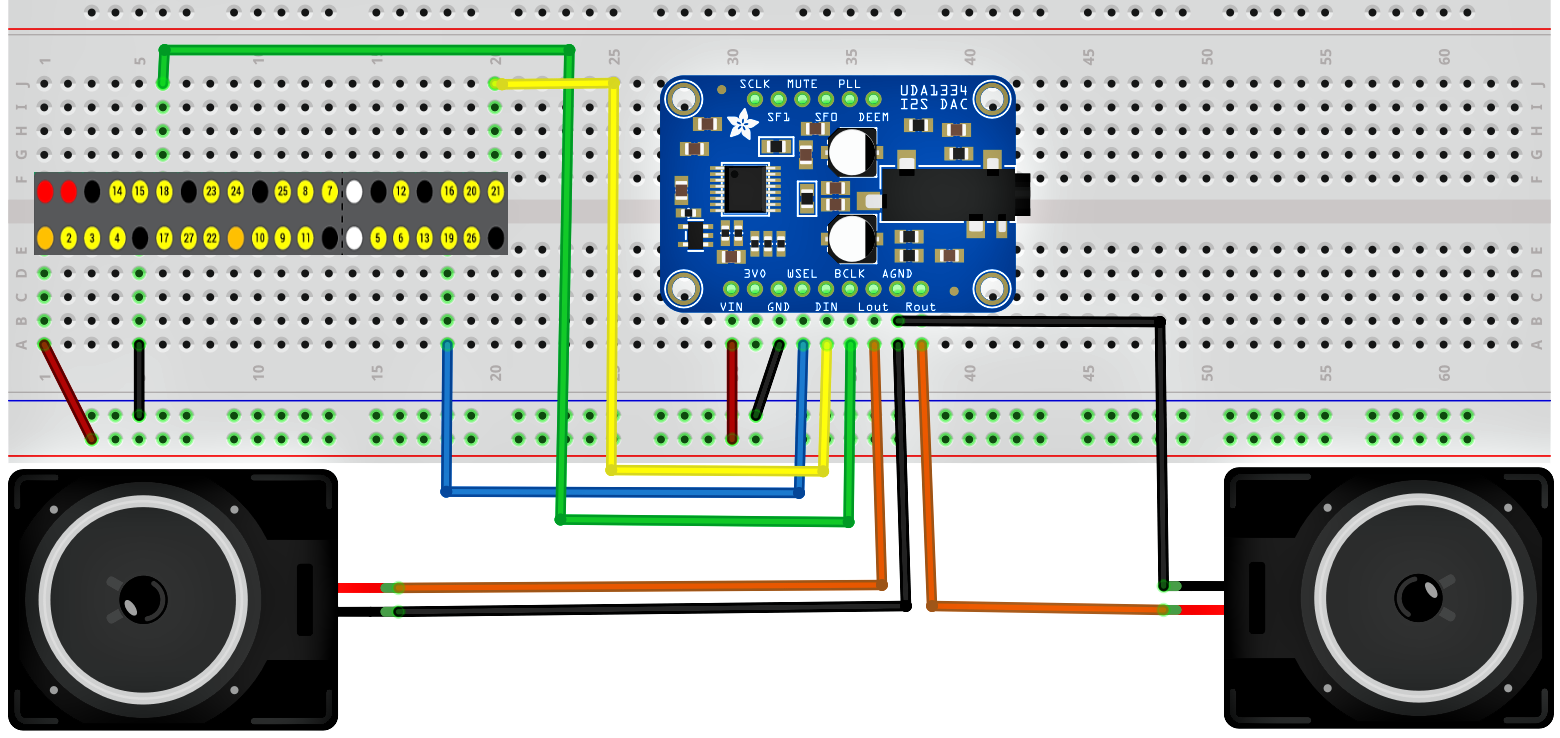

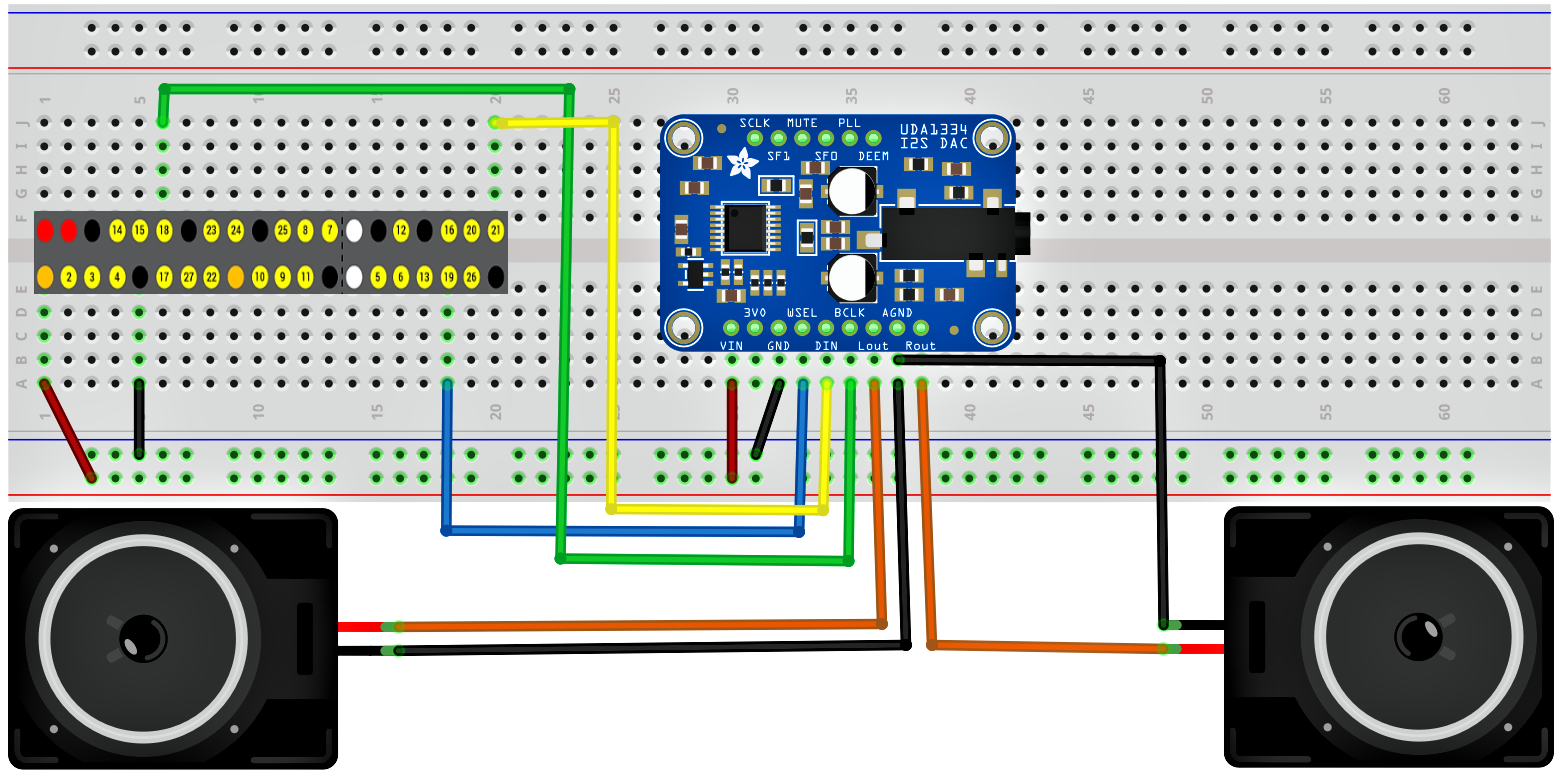

I2SステレオDACモジュールはピンヘッダーをハンダ付けしてブレッドボードに挿します。

DACモジュールには3.5mmの音声出力端子がありますが、100均スピーカーはモノラルなので、3.5mmイヤホンジャックアダプターを介してブレッドボードに接続します。

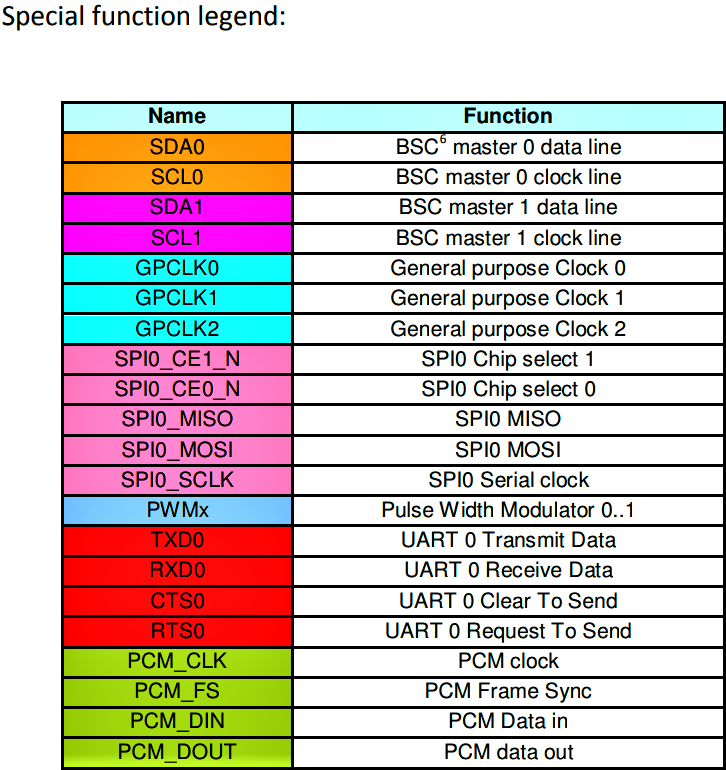

SoCのデータシートを見ると、Raspberry Piからのデジタル音声出力は、GPIO18が”PCM clock”、GPIO19が”PCM Frame Sync”で、GPIO21が”PCM data out”となっています。(デジタル音声入力のGPIO20は今回使いません)

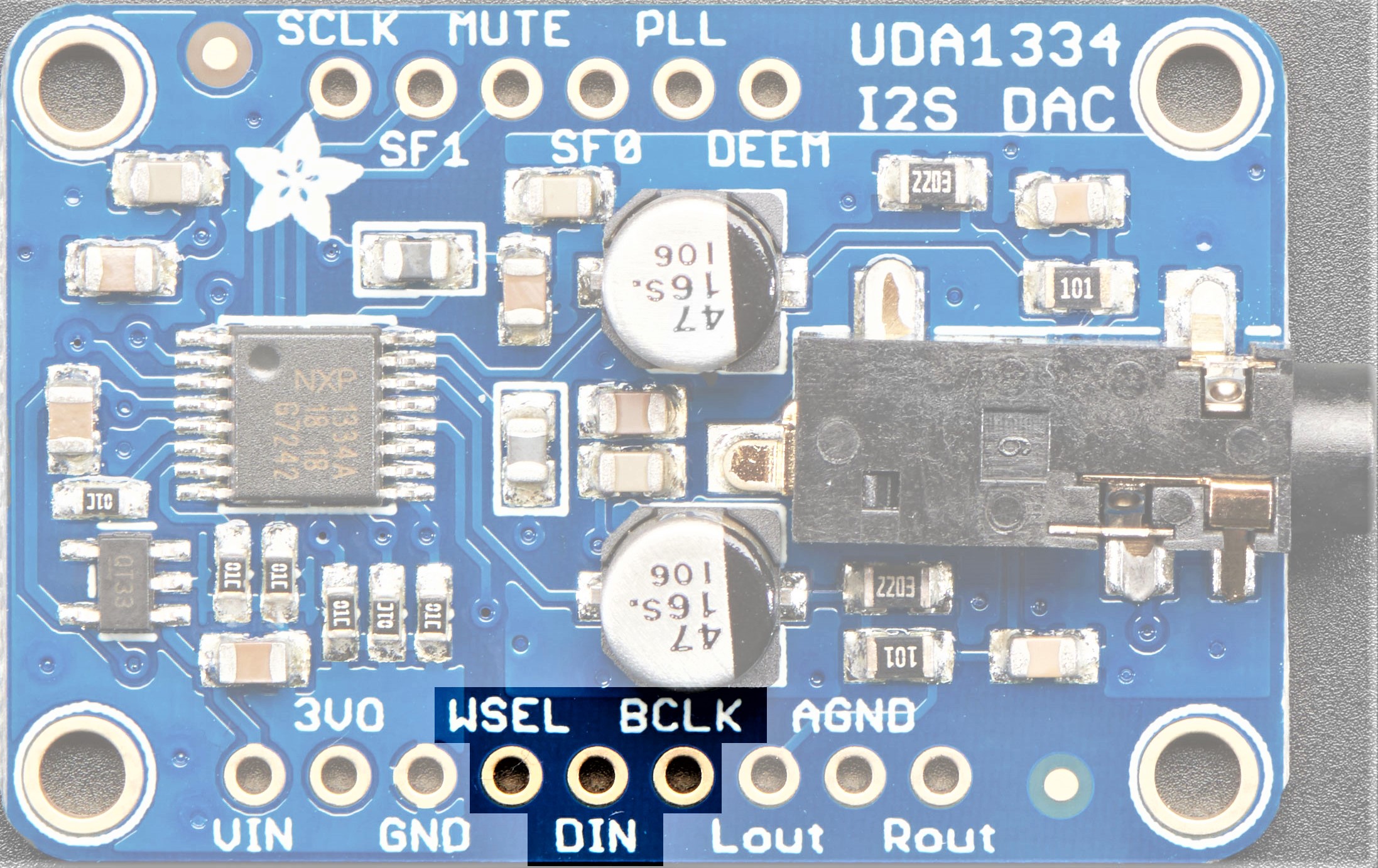

これとDACモジュールの仕様を突き合わせると、

・GPIO18 ( PCM clock ) → BCLK ( Bit Clock )

・GPIO19 ( PCM Frame Sync ) →WSEL ( Word Select or Left/Right Clock )

・GPIO21 ( PCM data out ) → DIN ( Data In )

のように接続するのではないかと推察できます。

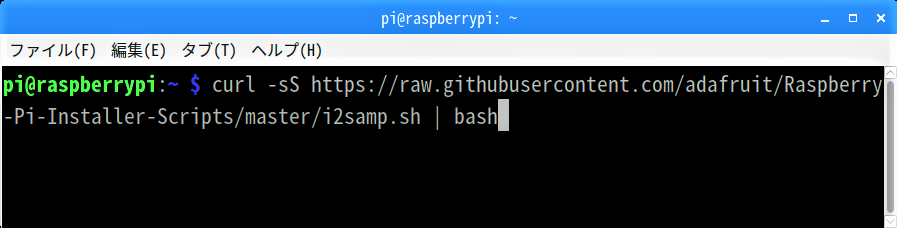

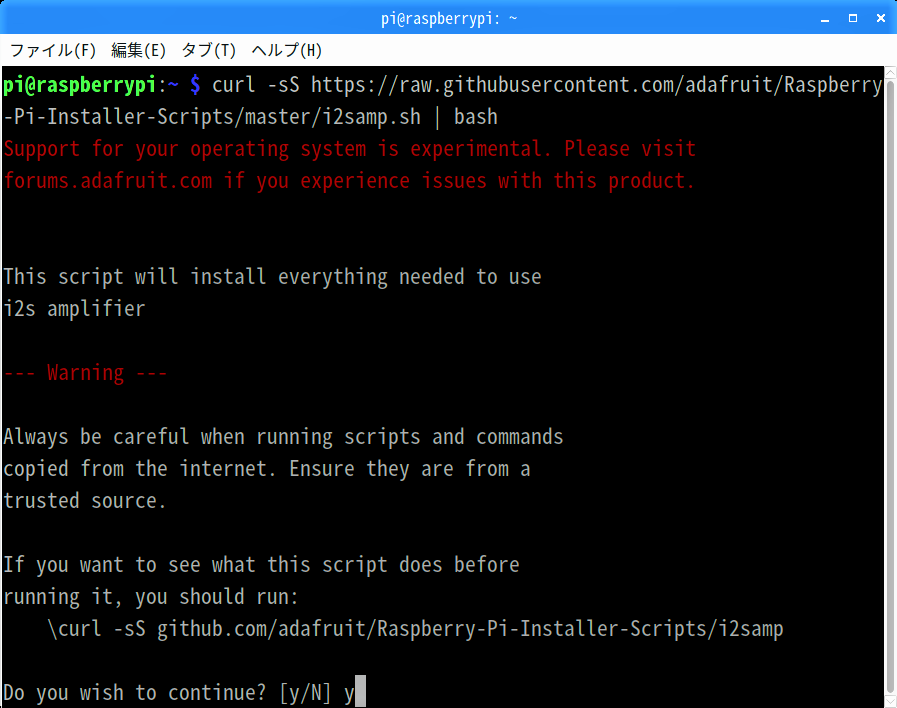

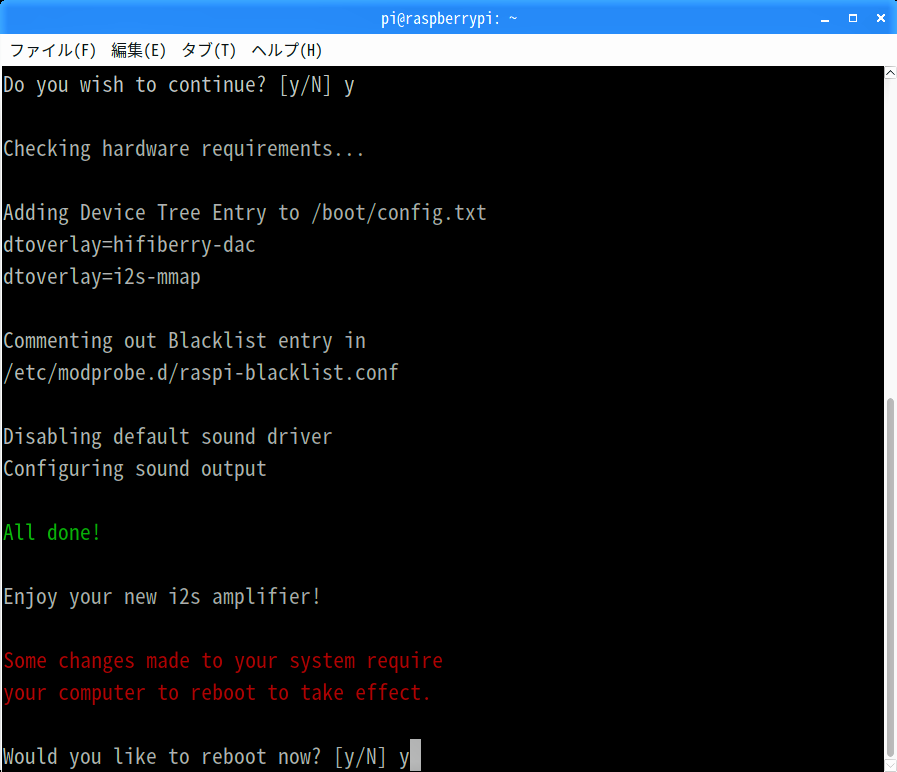

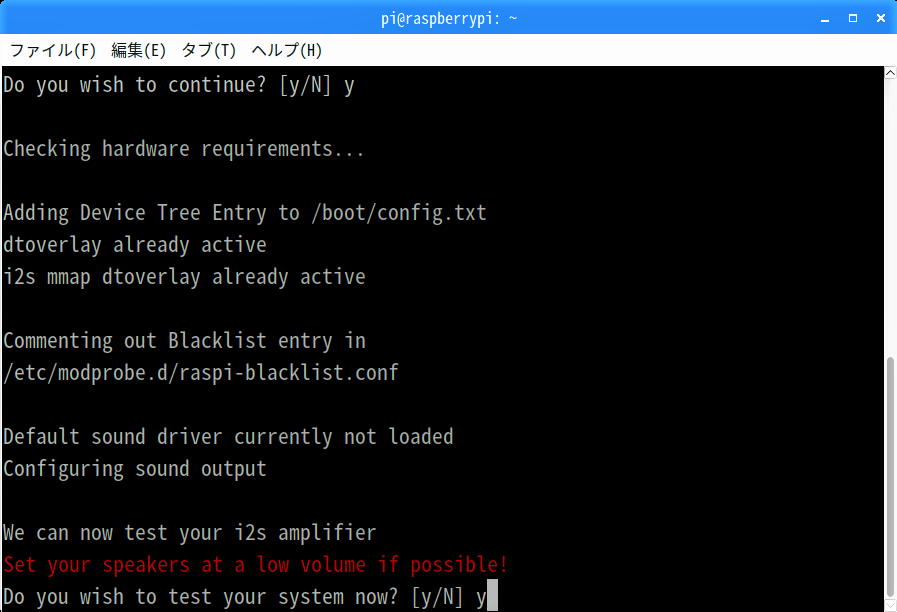

DACモジュールのドライバーのインストール

curl -sS https://raw.githubusercontent.com/adafruit/Raspberry-Pi-Installer-Scripts/master/i2samp.sh | bash

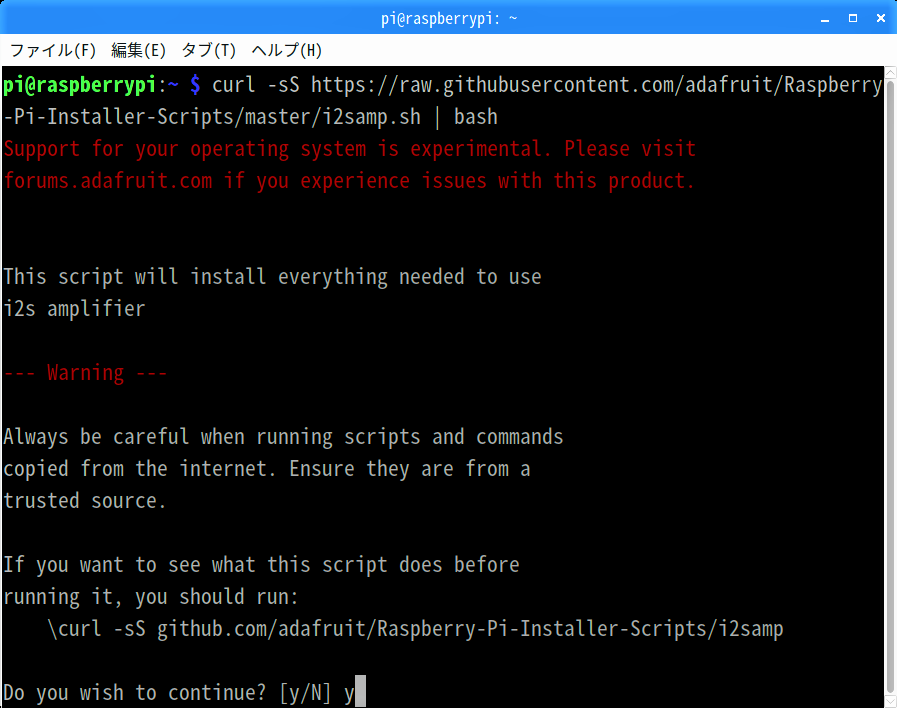

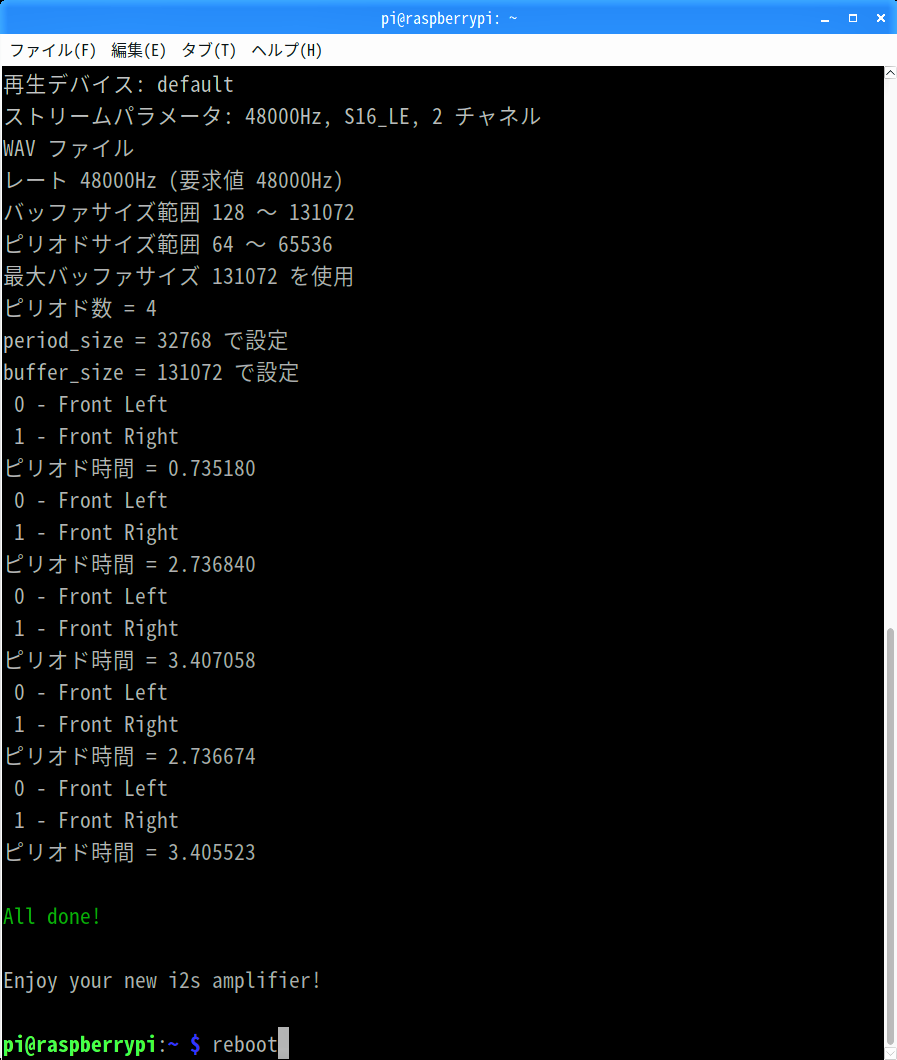

再起動したら、もう一度、先程のコマンドを実行します。

curl -sS https://raw.githubusercontent.com/adafruit/Raspberry-Pi-Installer-Scripts/master/i2samp.sh | bash

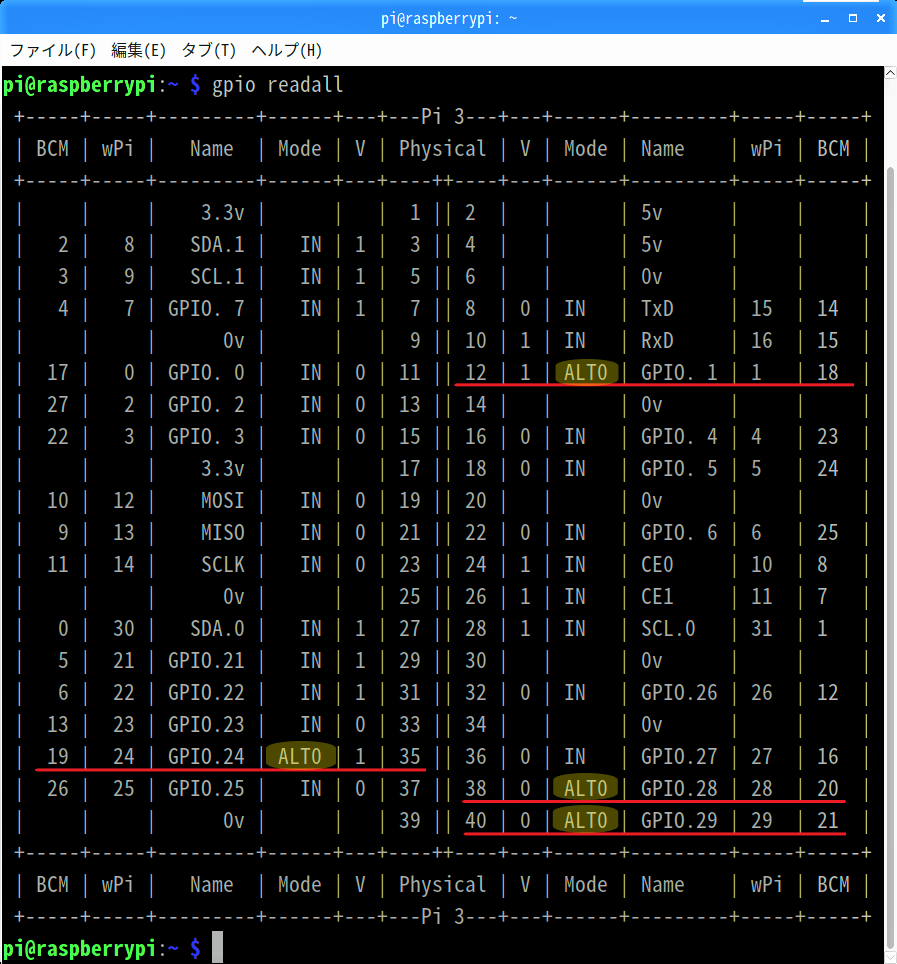

GPIOの設定を確認する

LXTerminalを起動し、次のコマンドでGPIOの設定を確認します。

gpio readall

GPIO18,19,20,21の設定モードが全て”ALT0″に変更されていて、先程のデータシートからPCM(I2S)の各機能に割り当てられていることが分かりました。

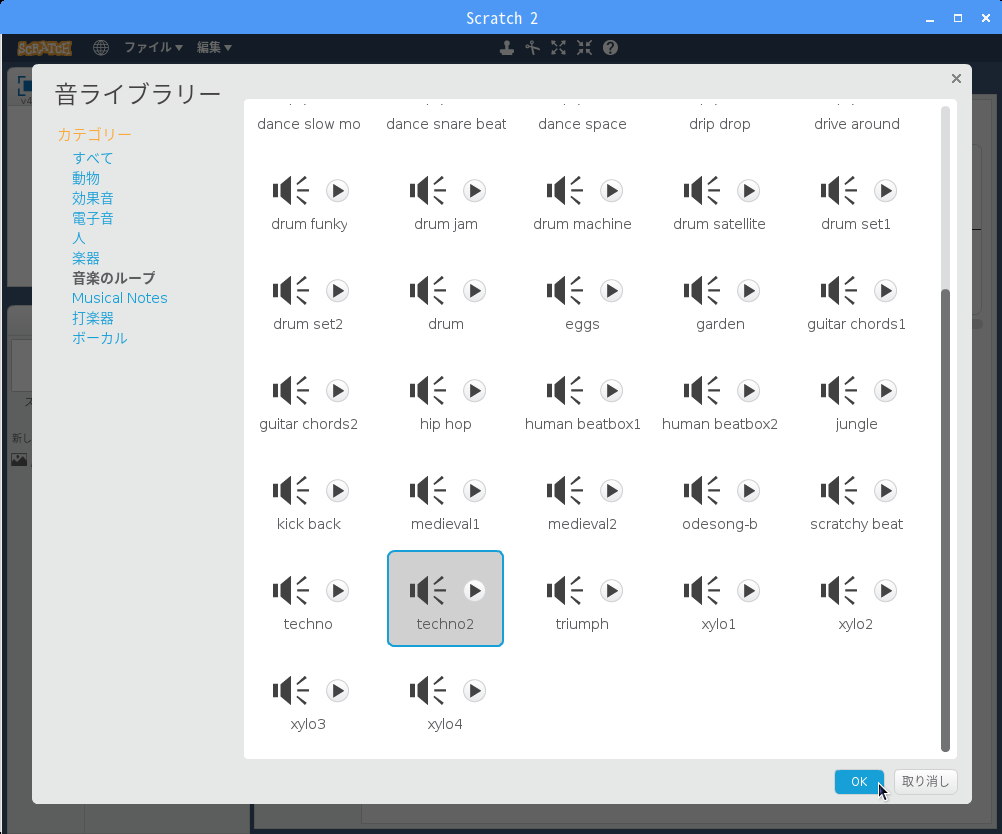

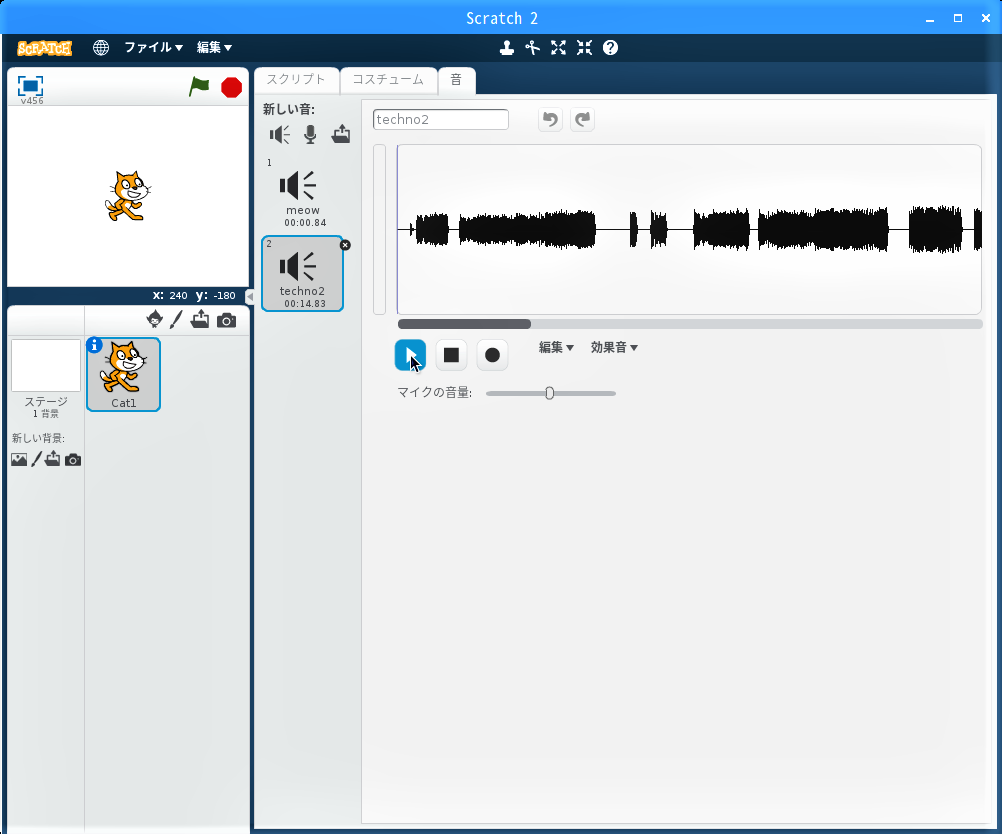

Scratch 2の音ライブラリーの音源を再生する

選択した”techno2″がスクリプトエリアの波形欄に表示されているので、「▶」ボタンをクリックして音声を出力します。左右の100均スピーカーから音が出ましたが、64kbpsの疑似ステレオ音声なので、【第19回】のときのPWM出力との違いはよく分かりません。

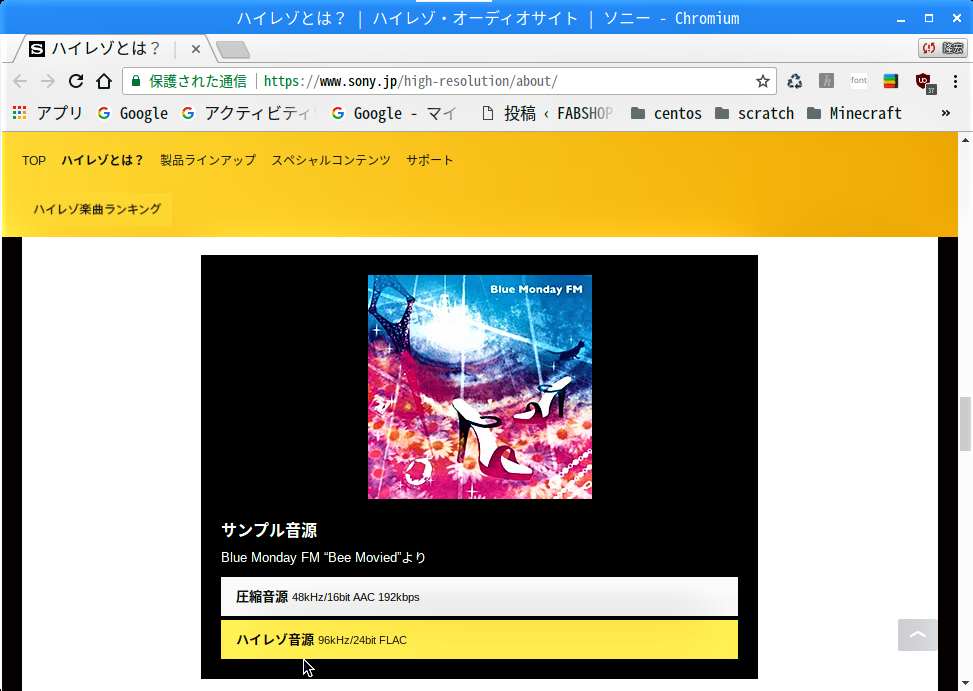

ハイレゾ音源を再生する

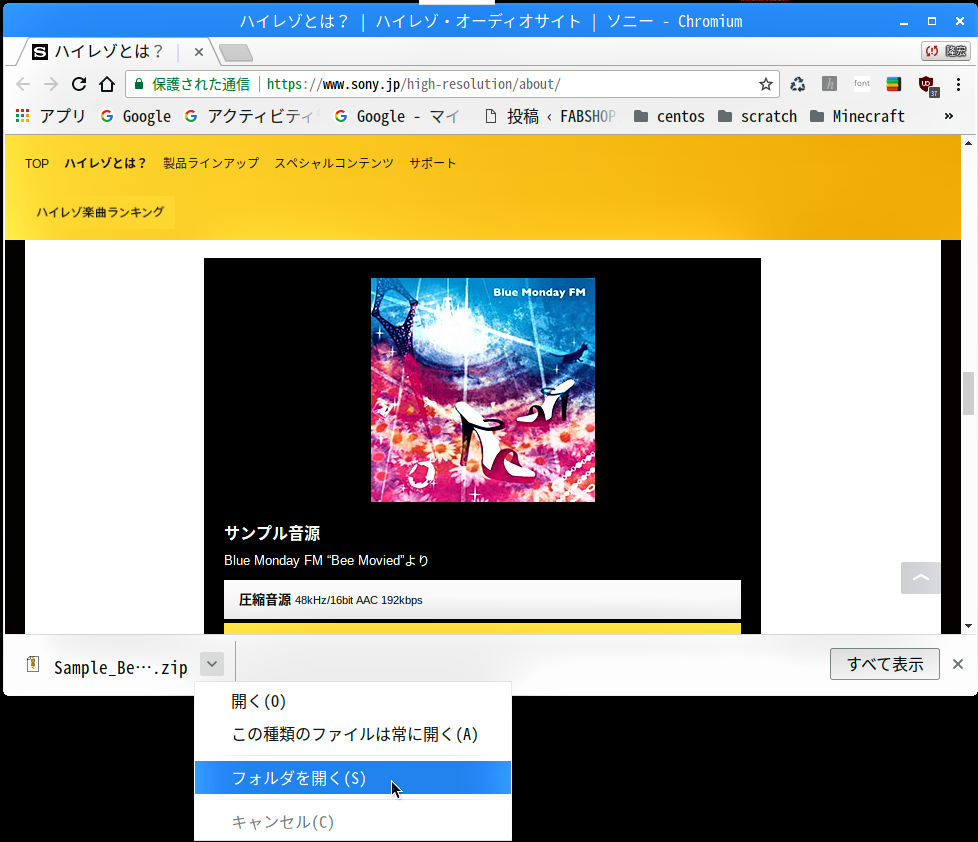

ハイレゾ音源のサンプルファイルはいろいろな所からダウンロードできますが、テスト用に最もお手軽な「SONY – ハイレゾとは?」からダウンロードしてみました。

ページ中程の「サンプル音源」の「ハイレゾ音源」をクリックすると、ダウンロードが始まります。

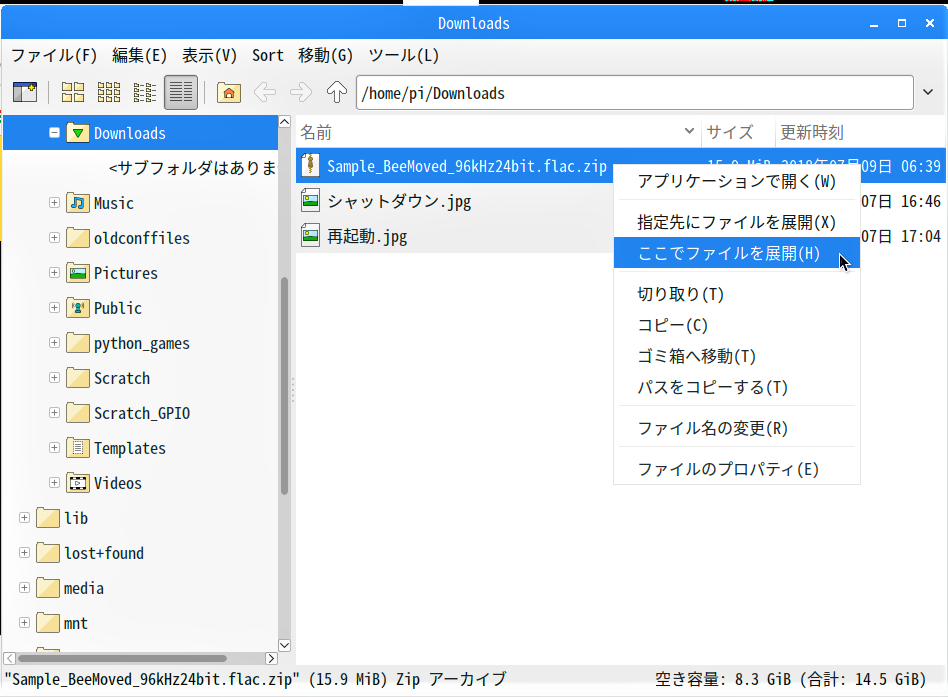

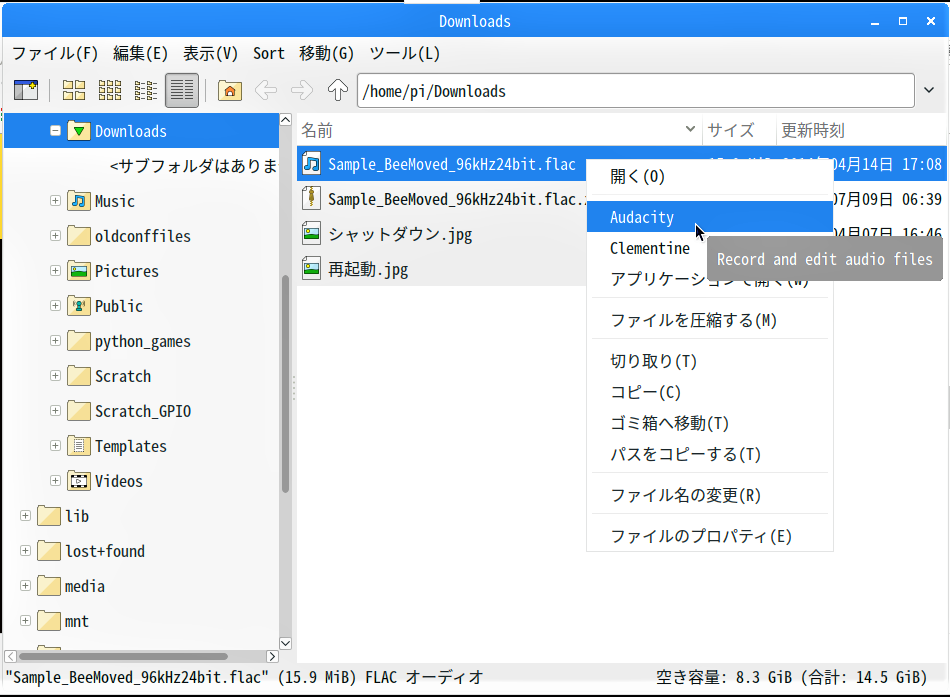

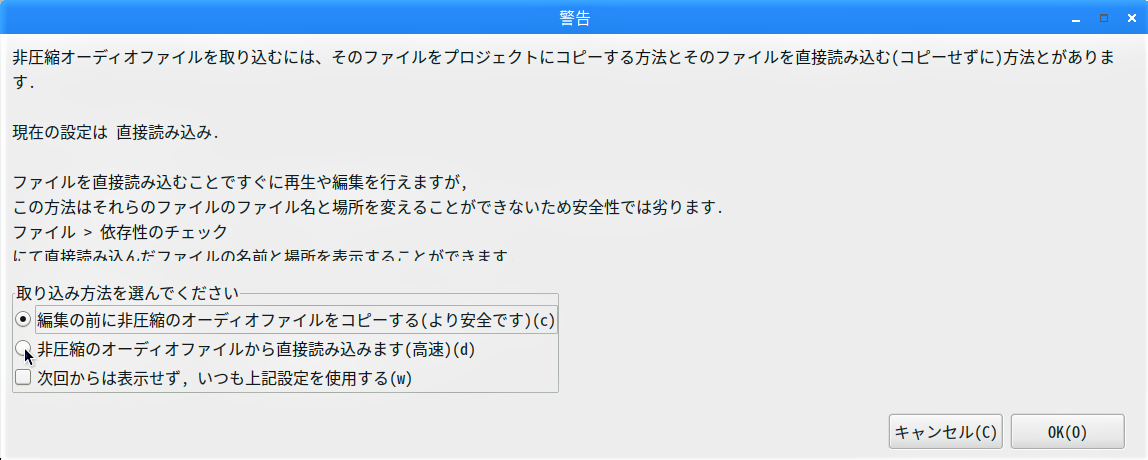

展開してできたファイル”Sample_Be…flac”を右クリックして出てくるメニューから【第19回】でインストールした「Audacity」を選択します。

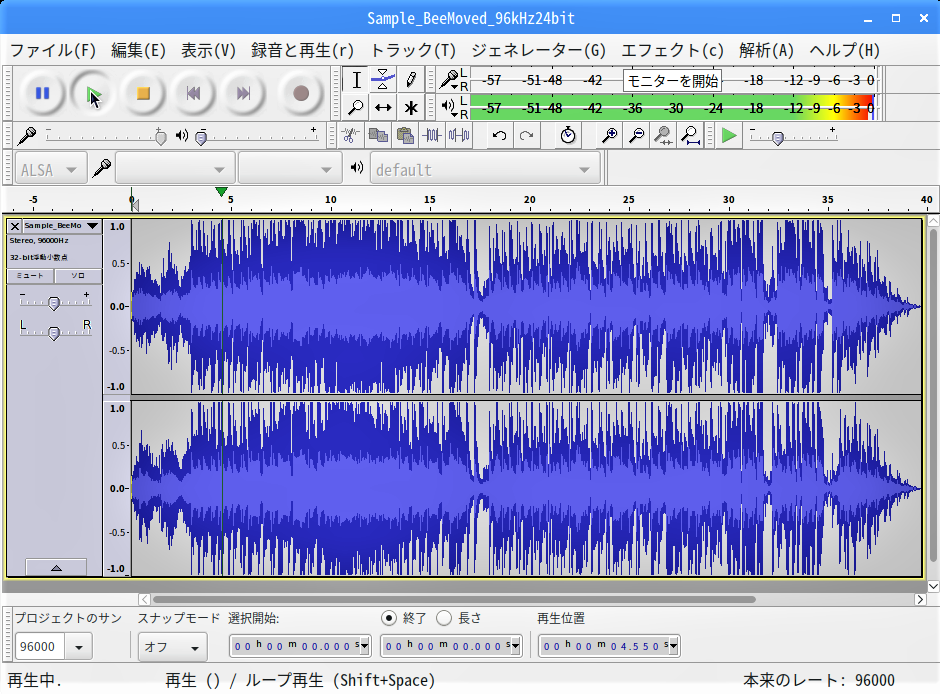

Audacityが起動し、画面上に24bit/96kHzのハイレゾ音源”Sample_Be…flac”の波形が表示されるので、「▶」ボタンをクリックすると再生が始まります。

100均スピーカーからは低音がまったく出ませんが、ノイズのないクリアーなサウンドが聞こえてきました。但し、100均スピーカーは能率が低く小さな音しか出ないので、【第18回】で使ったD級アンプを出力側に噛ませる ( ← バンドパスフィルターは不要、5VとGNDはRaspberry Piと分ける ) か、DACモジュールの3.5mmの音声出力端子にヘッドフォンを接続すれば、よりハイレゾのメリットが感じられるはずです。