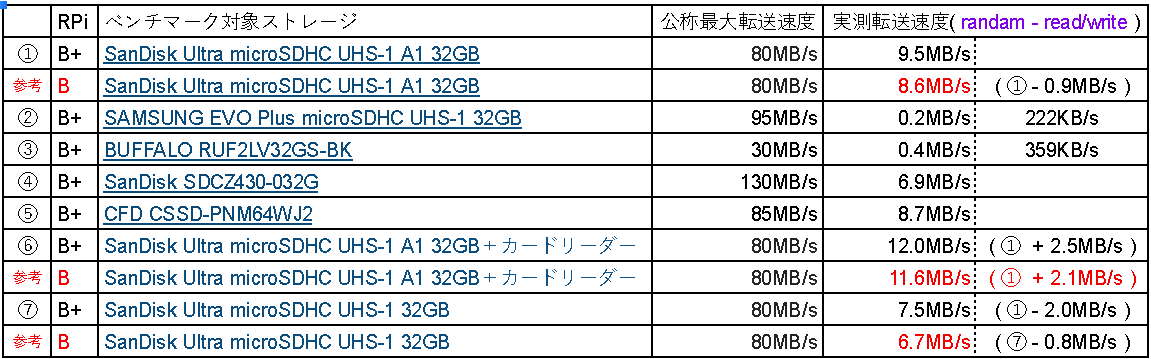

ここまでののベンチマークでは、「アプリケーションパフォーマンスクラス:A1」のmicroSDカードをカードリーダーを介してUSBポートに接続するのがRaspberry Pi 3 Model B”+”の最速環境であることが分かりましたが、 “+”なしのRaspberry Pi 3 Model Bでも【STEP-26】の設定でUSBポートから起動させることが可能なので、この組み合わせでもベンチマークを実行してみることにしました。

調査対象のストレージ

⑥ SanDisk Ultra microSDHC UHS-1 A1 32GB+サンワサプライ microSDカードリーダー ADR-MCU2BK2

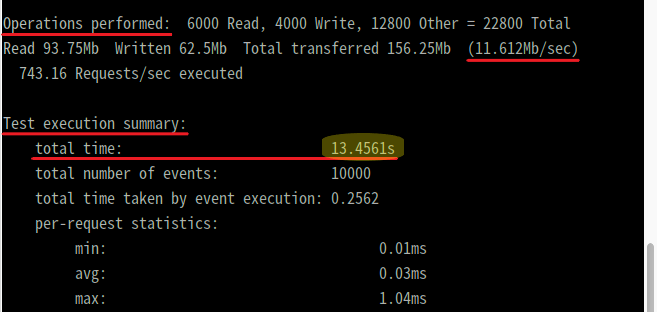

前回のベンチマークで最速データ12.0MB/sを叩き出した組合せを、今度は “+”なしのRaspberry Pi 3 Model BのUSBポートに接続します。

売り上げランキング: 2,964

売り上げランキング: 15,015

“+”なしのRaspberry Pi 3 Model Bで⑥のベンチマーク実行

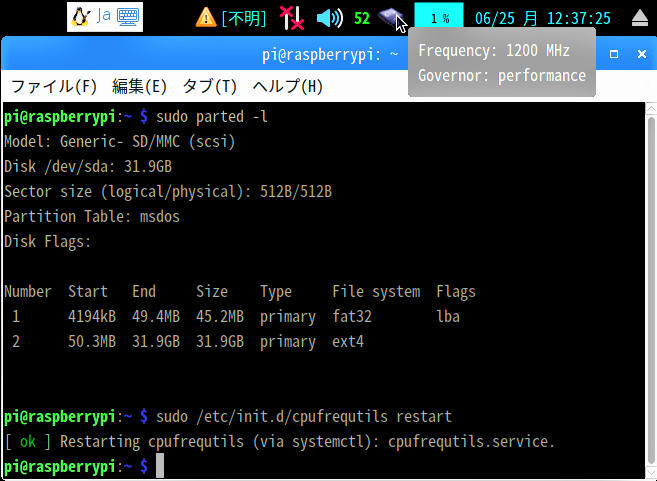

sudo parted -l

⑥SanDisk Ultra microSDHC UHS-1 A1 32GB+カードリーダーADR-MCU2BK2のモデル名は”Generic SD/MMC”で、デバイス名”sda”はUSBポートに接続したデバイスであることを示しています。

続けて、【続報 ② 】で設定したcpufrequtilsをrestartさせ、CPUクロックを “+”なしのRaspberry Pi 3 Model Bの最大周波数1.2GHzに固定します。

sudo /etc/init.d/cpufrequtils restart

タスクバーのCPUFreqのアイコンにマウスを合わせて、CPUクロックが1.2GHzになっていることを確認します。

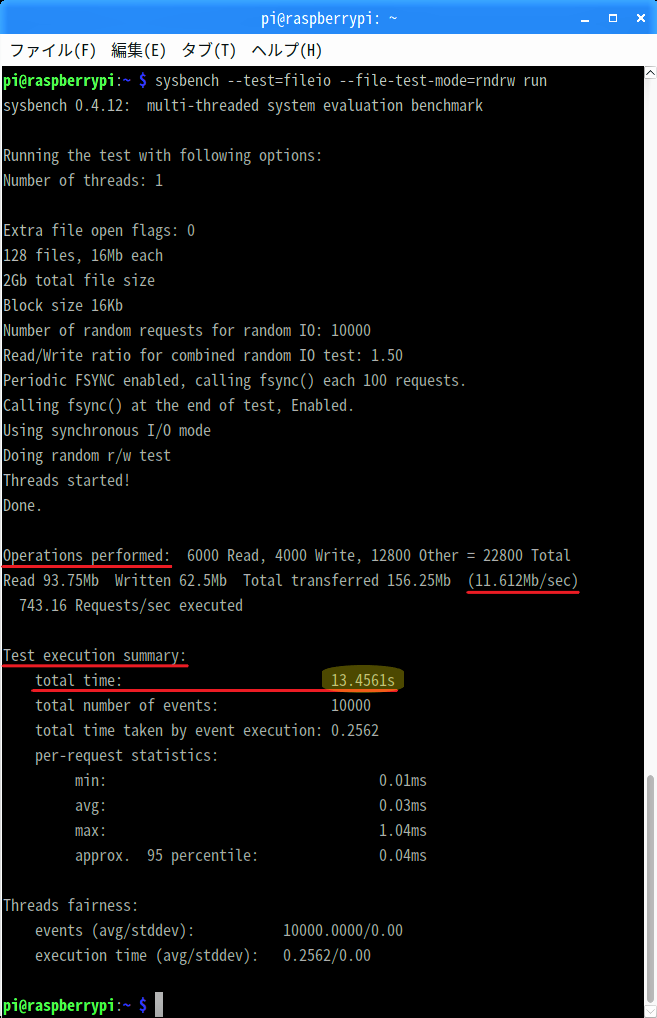

【 続報 ③ 】のときと同じように、実行する為の試験用ファイルを作成してから、ベンチマークを実行します。

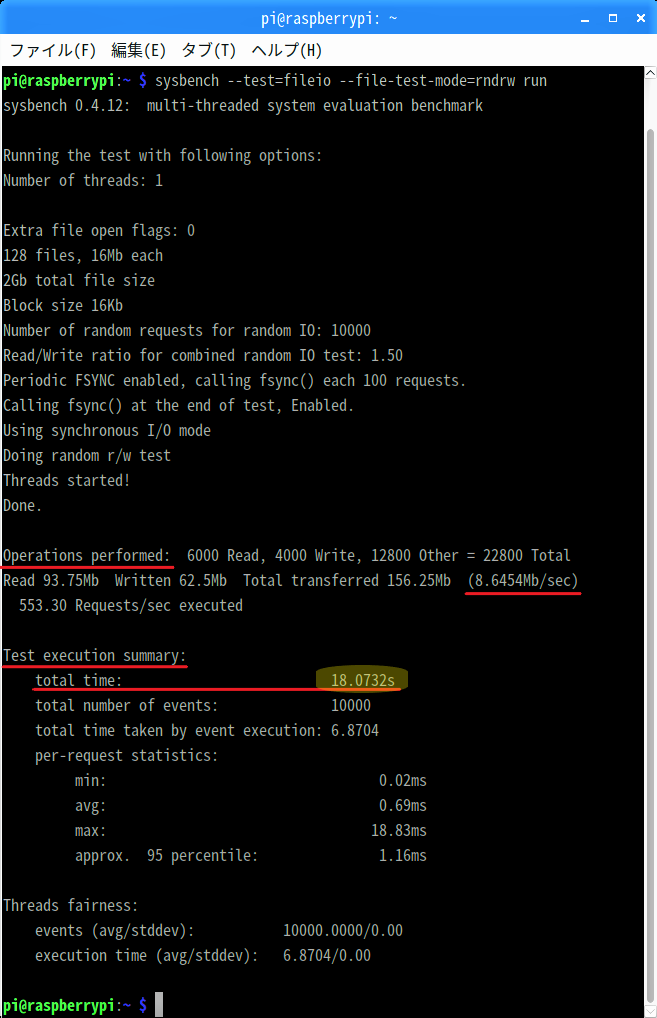

“+”なしのRaspberry Pi 3 Model Bで対象ストレージ①のベンチマーク実行

次に、カードリーダーに差し込んだmicroSDカードを引き抜いて、 “+”なしのRaspberry Pi 3 Model Bのカードスロットに挿入して起動します。

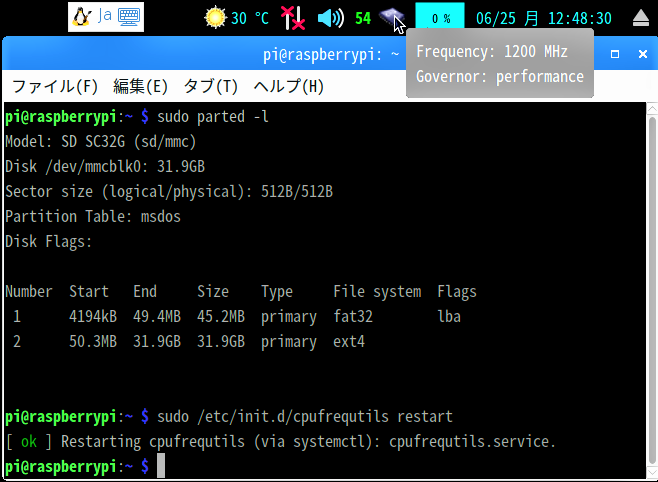

sudo parted -l

①SanDisk Ultra microSDHC UHS-1 A1 32GBのモデル名は”SD SC32G”で、デバイス名”mmcblk0″はカードスロットに挿入したデバイスであることを示しています。

続けて、cpufrequtilsをrestartさせ、CPUクロックを “+”なしのRaspberry Pi 3 Model Bの最大周波数1.2GHzに固定します。

sudo /etc/init.d/cpufrequtils restart

タスクバーのCPUFreqのアイコンにマウスを合わせて、CPUクロックが1.2GHzになっていることを確認します。

Raspberry Pi 3 Model Bで “A1”なしのmicroSDカードのベンチマーク実行

ここまでで、新規格「アプリケーションパフォーマンスクラス:A1」のmicroSDカードが速いことが分かりましたたが、同一ブランド同一スペックで”A1″なしのものでも、ベンチマークを実行することで、その効果を確認してみます。

⑦ SanDisk Ultra microSDHC UHS-1 32GB

“A1″なしのSanDisk Ultra microSDHC UHS-1 32GBで、公称最大読取り速度は①と同じ80MB/s

売り上げランキング: 126,779

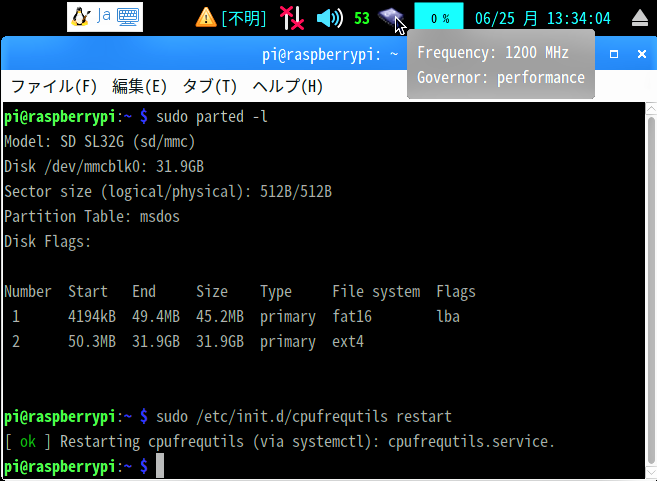

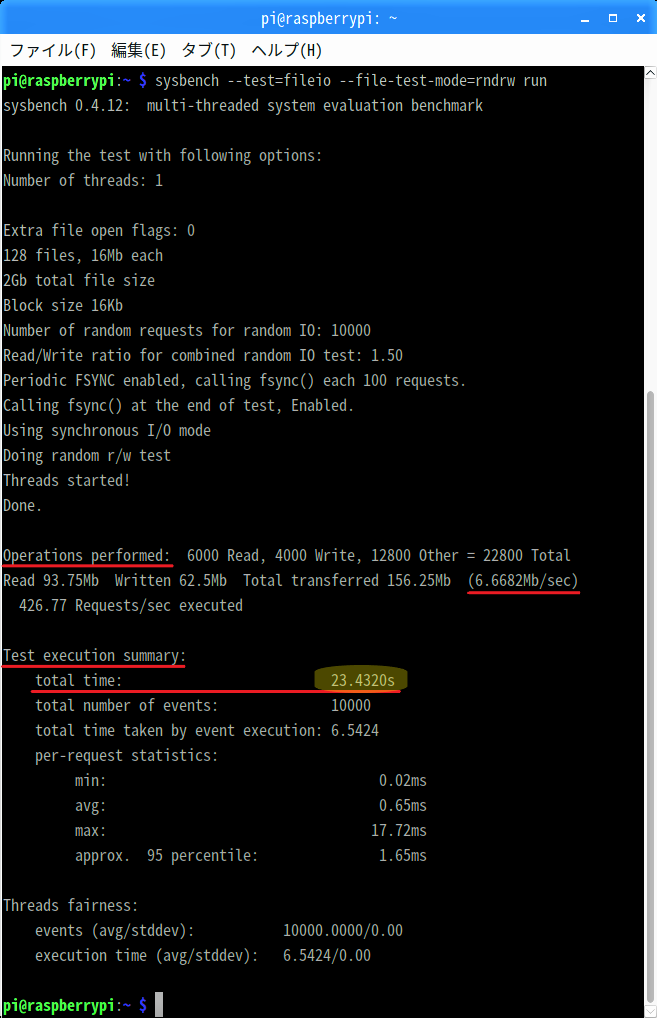

sudo parted -l

①SanDisk Ultra microSDHC UHS-1 32GBのモデル名は”SD SL32G”で、デバイス名”mmcblk0″はカードスロットに挿入したデバイスであることを示しています。

続けて、cpufrequtilsをrestartさせ、CPUクロックを “+”なしのRaspberry Pi 3 Model Bの最大周波数1.2GHzに固定します。

sudo /etc/init.d/cpufrequtils restart

タスクバーのCPUFreqのアイコンにマウスを合わせて、CPUクロックが1.2GHzになっていることを確認します。

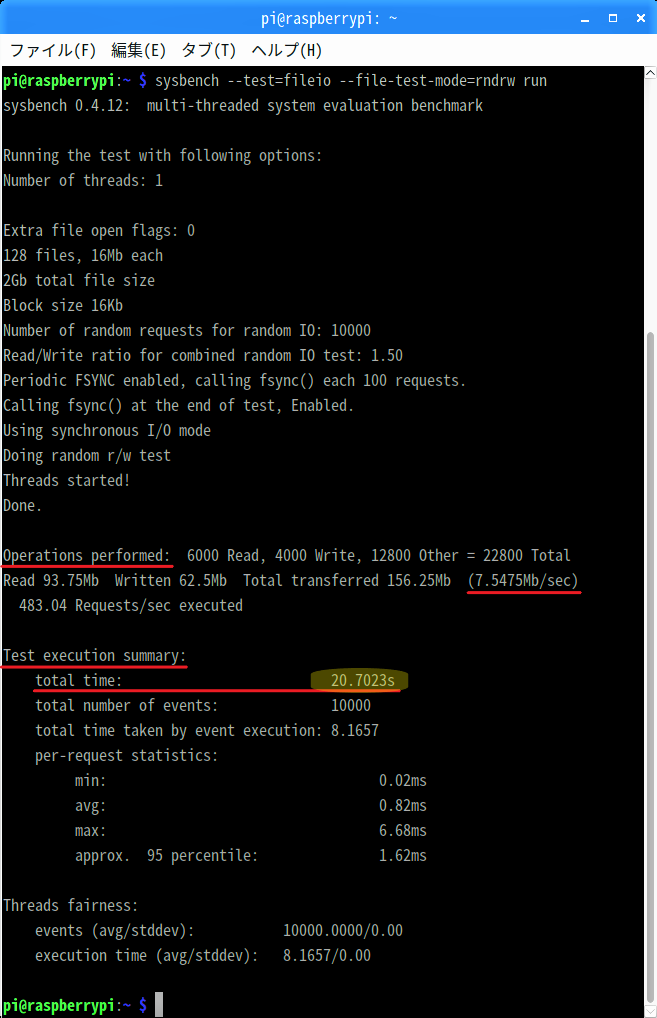

“+”ありのRaspberry Pi 3 Model B+で 対象ストレージ⑦のベンチマーク実行

念の為、”A1″なしのmicroSDカードを “+”ありのRaspberry Pi 3 Model B+のカードスロットに挿入してベンチマークを実行することで、新規格「アプリケーションパフォーマンスクラス:A1」の効果を重ねて確認します。

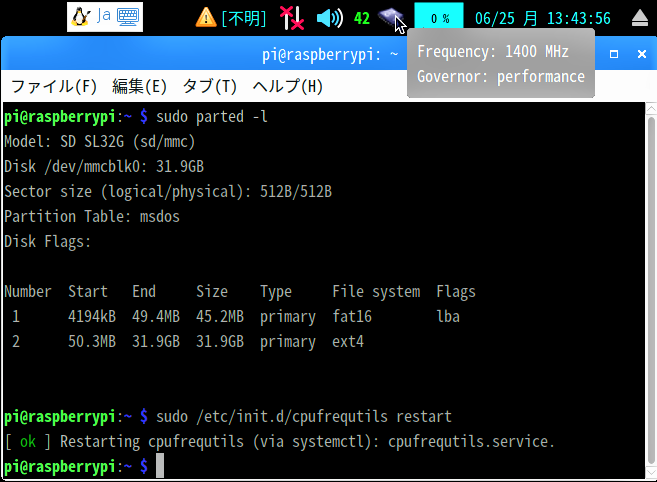

sudo parted -l

①SanDisk Ultra microSDHC UHS-1 32GBのモデル名は”SD SL32G”で、デバイス名”mmcblk0″はカードスロットに挿入したデバイスであることを示しています。

続けて、cpufrequtilsをrestartさせ、CPUクロックを “+”ありのRaspberry Pi 3 Model B+の最大周波数1.4GHzに固定します。

sudo /etc/init.d/cpufrequtils restart

タスクバーのCPUFreqのアイコンにマウスを合わせて、CPUクロックが1.4GHzになっていることを確認します。

今回までのまとめ

上の結果を見ると、同一ストレージでの比較で、「“+”なし」のRaspberry Pi 3 Model Bと「“+”あり」のRaspberry Pi 3 Model B+で、0.4~0.9MB/sの差がありますが、「“+”なし」も以外と健闘しているのではないでしょうか?

「“+”なし」でも①のmicroSDカードをUSBから起動すれば、同じカード①をカードスロットから起動する「“+”あり」より2.1MB/sも速いのですから、【STEP-26】で”Program USB Boot Mode”を有効化するメリットは大きいと思います。

今回は、SDカードの新規格「アプリケーションパフォーマンスクラス:A1」の効果をあらためて再認識させられましたが、次の【続報 ⑤ 】ではベンチマークの対象ストレージを拡げて、更に最適環境を探っていきたいと思います。

![SanDisk microSDHC 98MB/s 32GB Ultra SD変換アダプター付属 サンディスク SDSQUAR-032G 海外パッケージ品 [並行輸入品]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/419noCukXlL._SL160_.jpg)