| 一般名 | カボチャ |

|---|---|

| 分類 | ウリ科カボチャ属 |

| 発芽する地温 | 25度~30度前後 |

| 生育温度 | 20度前後が適す |

生育条件

日当たりのよい場所を選びましょう。

過湿には弱いので、水はけの悪い畑では高畝にします。

土壌酸度は中酸性から中性が適しています。

栽培のポイント

カボチャは日当たりのよい場所でよく育つ野菜です。

水はけの悪い場所で育てると茎葉に疫病が発生しやすいので、畝を少し高くして水はけを良くして育てます。

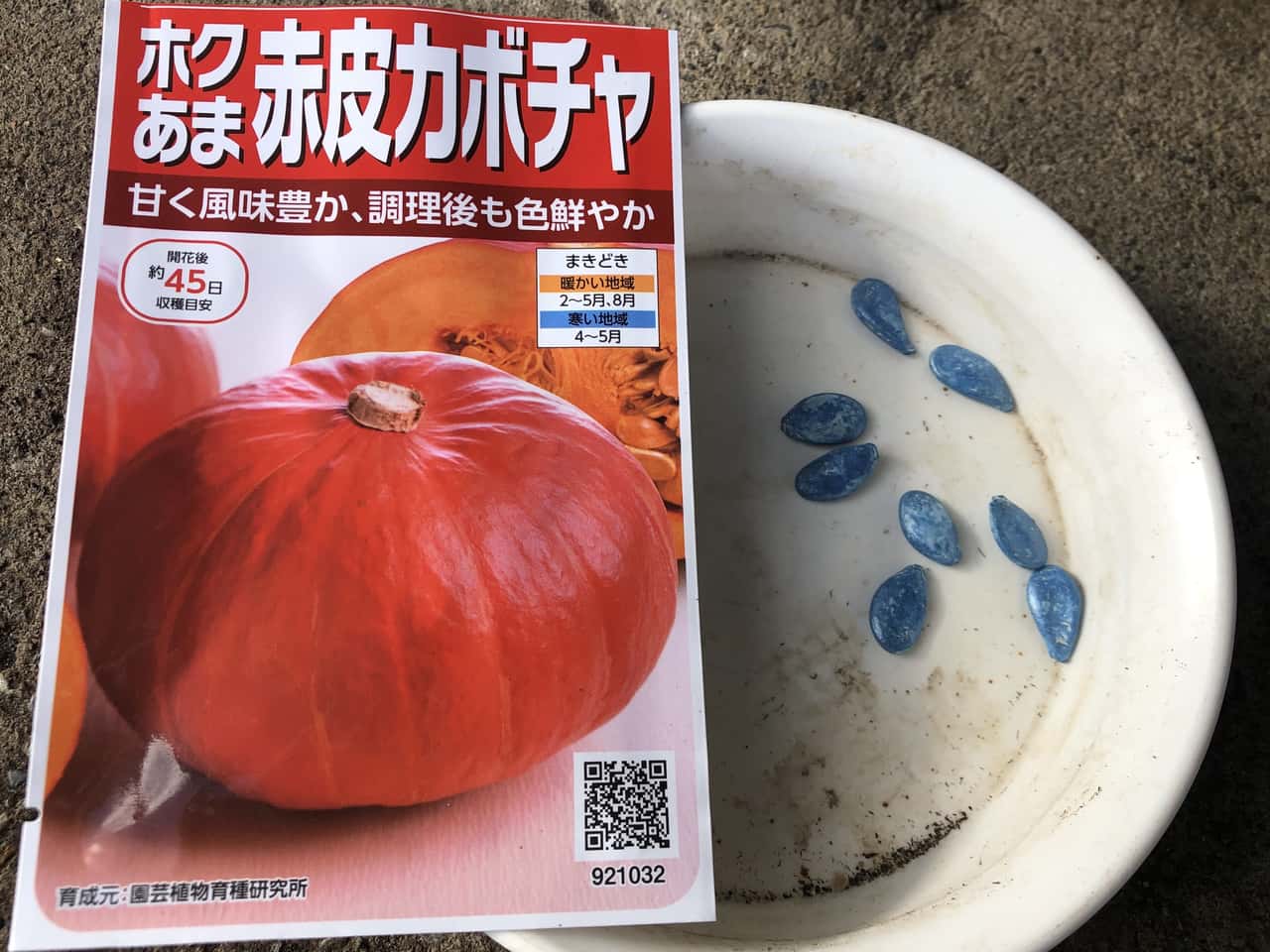

赤カボチャを育てよう!

赤カボチャのタネまき時期は2月から5月に行います。

苗の植え付け時期は4月中旬から5月中旬に行います。

カボチャには西洋カボチャ・日本カボチャ・ペポカボチャの3種類があります。

西洋カボチャはよくスーパーで販売されているもので、日本カボチャは昔から日本で栽培されているもので地方品種が多くあります。

ペポカボチャはサイズの小さいおもちゃカボチャと呼ばれている品種です。

赤カボチャは果肉が厚くて皮が薄く、甘みのあるカボチャです。

カボチャにはビタミンAとなるカロテンが多く、果肉の黄色が濃いほど豊富に含まれています。

ビタミンC、たん白質、食物繊維、ミネラルを豊富に含み、栄養価が高い緑黄色野菜です。

タネをまこう

カボチャのタネをまきます。

タネは畑にじかにまく方法と、ポリポットにまいて苗を育てる方法があります。

今回はポリポットで苗を育てる方法です。

2.

通常種まきは1か所に4~5粒のタネをまきますが、今回は1か所につき1粒のタネをまいて育ててみます。

ポリポットに培養土を8分目蔵まで入れて、直径1~2cm、深さ1cmくらいの穴を作り、種を1粒まきます。

4.

1か所に4~5粒種を播いた場合の発芽後の間引き

本葉が1~2枚になったら2本残して間引きします。

本葉が2~3枚になったら1本残して間引きします。

12.

苗が飛ばされないように、添え木をします。

長さ20㎝から30㎝くらいの棒を用意します。

苗の5㎝くらい横に、棒を斜めに挿します。

棒と苗の根元に麻ひもか園芸用の針金を軽くつないでおきます。(誘引といいます。)

普段のお手入れは?

1つの株でツルを2本~3本を伸ばして、1つのツルにつき1つの実を育てていきます。

果実は13節以降の雌花に付けます。

18節までの脇芽は取り除くと着果がよくなるようです。

追肥

果実が野球ボール大くらいになったくらいで、化成肥料を1株につき30gくらい施します。

カボチャのツルの管理の方法

1.

カボチャのツルには親づると子づるがあります。

苗から直接伸びているのが親づるで、分岐したように伸びているのが子づるです。

親づるの5節から6節くらいのところで先端をハサミで切り落として摘芯します。

2.

元気のいい子づる3本を伸ばします。

残す以外の子づるは、ツルの根元から切ります。

3本仕立てになります。

子づるの本数が多いと、栄養分が分散してしまいあまり大きく育ちません。

3.

育てるツルはそのままにしておくと、あちこちに伸びていきます。

ツルが畑からはみ出しそうな場合は、ツルをUターンさせます。

4.

カボチャはミツバチなどの昆虫で自然授粉される確率が高いですが、自然授粉されていない場合は、人工授粉をします。

雄花を摘み取って、花びらを全部取ってしまいます。

花の付け根に小さな実がついている花が雌花です。

雌花の中心にある雌蕊の部分に雄花の花粉を直接こすりつけます。

5.

実がなって直径5㎝くらいの大きさになったら追肥をします。

1株につき30gくらいの化成肥料を施します。

6.

1つのツルに実がついたら、それ以降についた実は取ってしまいます。(摘果といいます。)

摘果してしまうのはもったいないですが、1つの実に栄養を集中させて大きく育てるためです。

病虫害、ここに注意!

カボチャは病害虫に強く、つくりやすい野菜です。

果実の肥大期から収穫期にかけて、葉に白い粉を振りかけたようなカビが生じる「うどん粉病」が発生することがあります。

対策としては植え付けの間隔を十分に開けて風通しと日当たり、水はけを良くしておくことです。

うどん粉病にかかってしまったら

うどん粉病は葉の表面にうどん粉(小麦粉)のような白い粉の菌がついてしまう病気です。

もしもこの病気にかかってしまったら、できるだけ早くその部分をハサミなどで切って取り除きます。

取り除いた葉にはうどん粉病の菌がついているので、地面などに捨てずにすべてゴミ袋などに入れて処分をしましょう。

収穫しよう!

カボチャの実の色が鮮やかな赤オレンジ色になって、実の付け根のヘタの色が褐色でコルクのような感じになったころが収穫の目安です。

収穫ばさみを使って、ヘタの上から5㎝くらい上の部分から切ります。

収穫後は風通しのよい場所で保存しましょう。